Week 8 Co-Evolution

Co-Evolution 定义

互相作用的物种之间,由于彼此施加的自然选择压力而发生的互惠式基因改变。

一朵花可能会进化出特定形状的花瓣来吸引特定的蝴蝶;同时,蝴蝶的口器也可能随之进化得更适合采集这种花的花蜜。

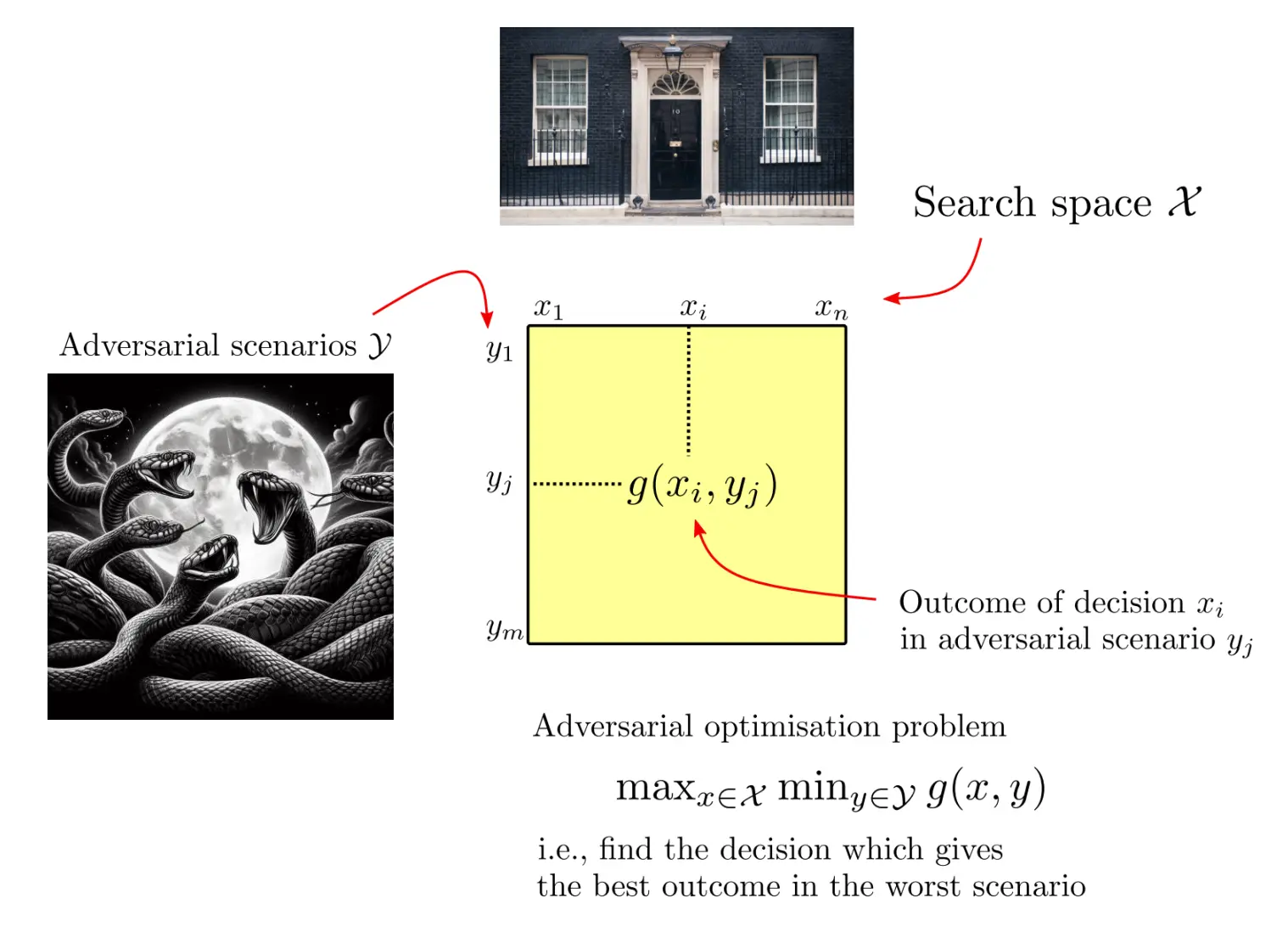

对抗搜索

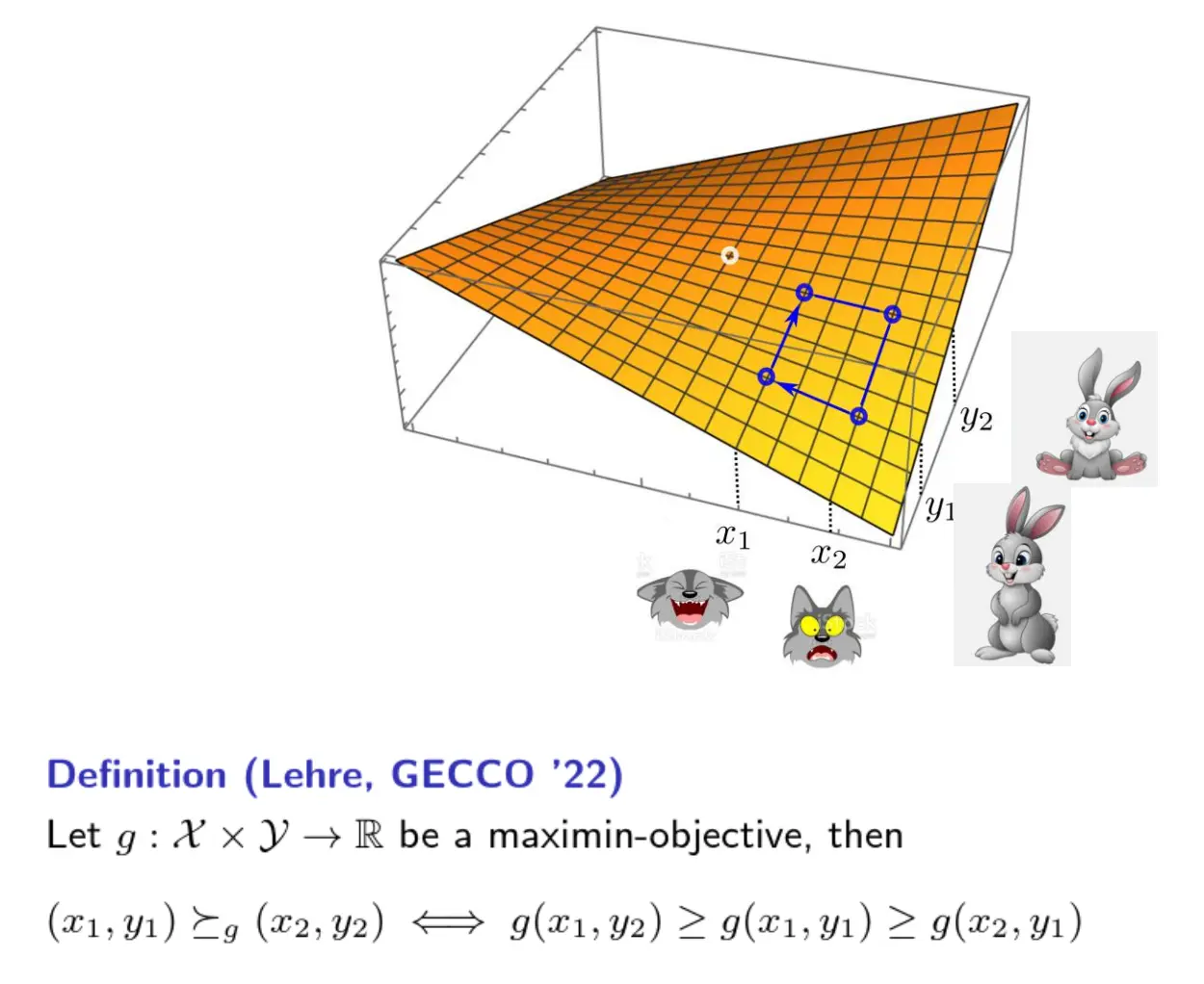

概念很容易理解,在环境y下找到最优的x,也就是说,在环境y最差的情况下,给出最好的选择x,从而得到最优的结果。

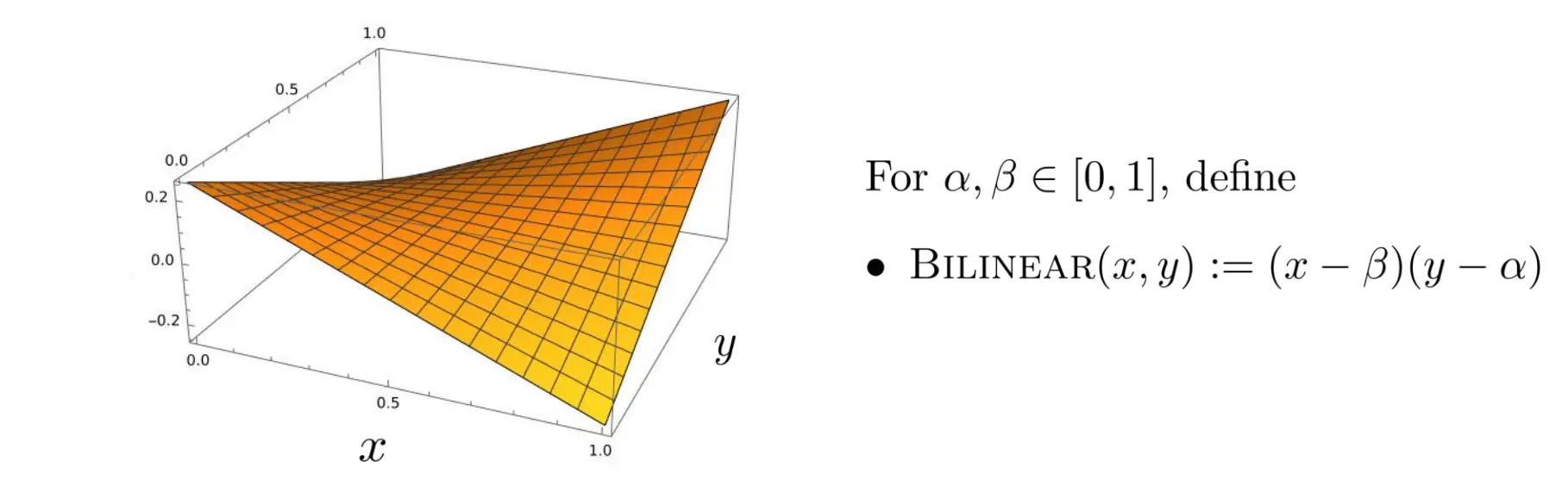

一个典型的例子如图:  alpha和beta都是固定参数,而x和y是玩家的策略。 玩家x是捕食者,希望最大化收益,而y是猎物,希望最小化收益,这就构成了一个minmax问题:

alpha和beta都是固定参数,而x和y是玩家的策略。 玩家x是捕食者,希望最大化收益,而y是猎物,希望最小化收益,这就构成了一个minmax问题:

这就像是个纳什均衡问题。当x为beta,y为alpha时达到鞍点,也就是说,无论猎物y怎么选,x只要选beta,那么x的收益最高。同理,无论x猎食者怎么选,y只要选了alpha,那么就是最优。所以x为beta,y为alpha就是一个平衡点,纳什均衡,鞍点。

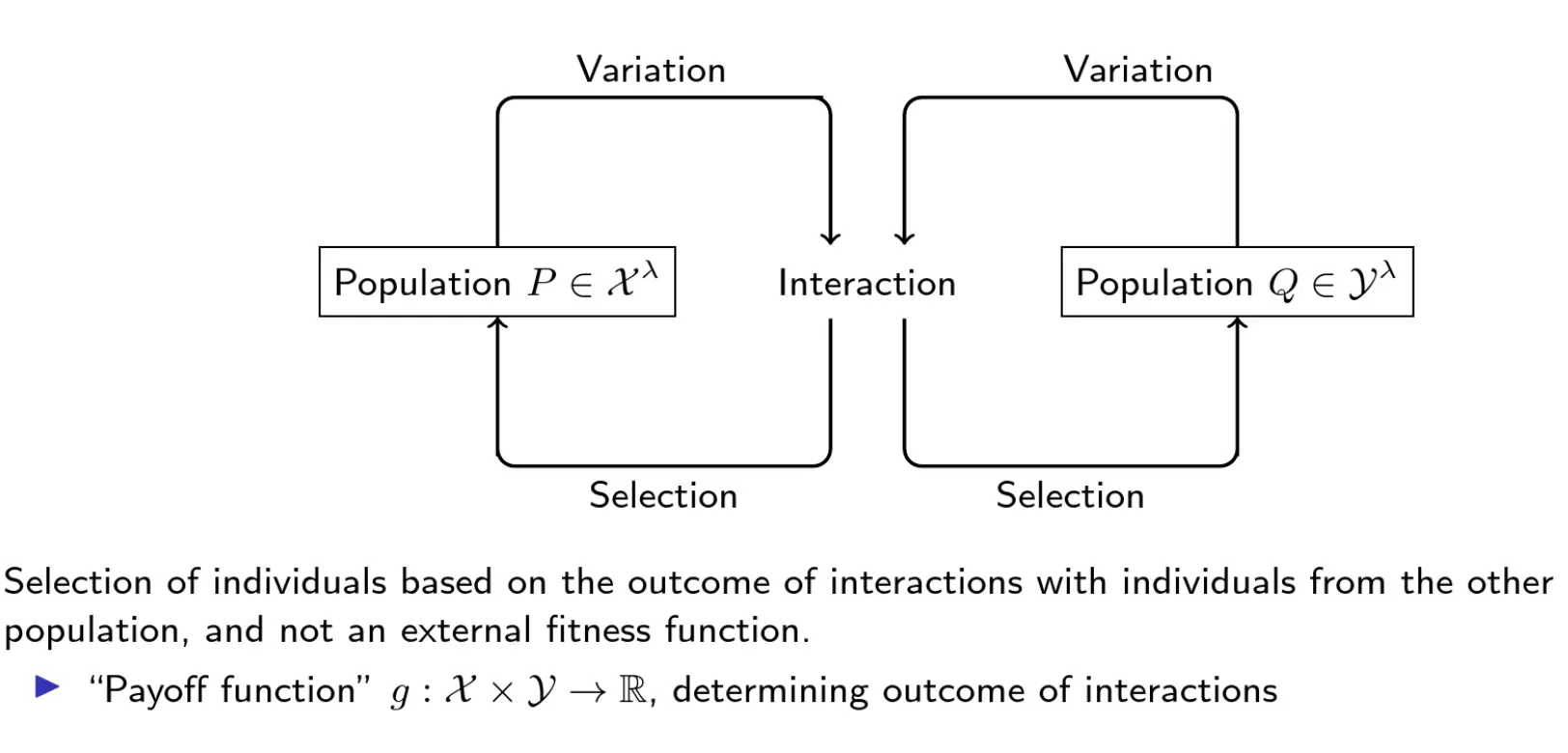

Co-Evolution算法

这是两个相互进化的种群,其中左边可能是猎食者,右边可能是猎物。共进化的流程是这样的:

这是两个相互进化的种群,其中左边可能是猎食者,右边可能是猎物。共进化的流程是这样的:

- 变异,没什么好说的

- Interaction:两个种群两两交互,产生对抗结果,每对个体(x,y)的交互由payoff function也就是g(x,y)决定(例如胜负得分)

- Selection:选择,个体的好坏由他与对方的交互中体现,没有单独的fitness function,而是基于互动结果选择保留谁。

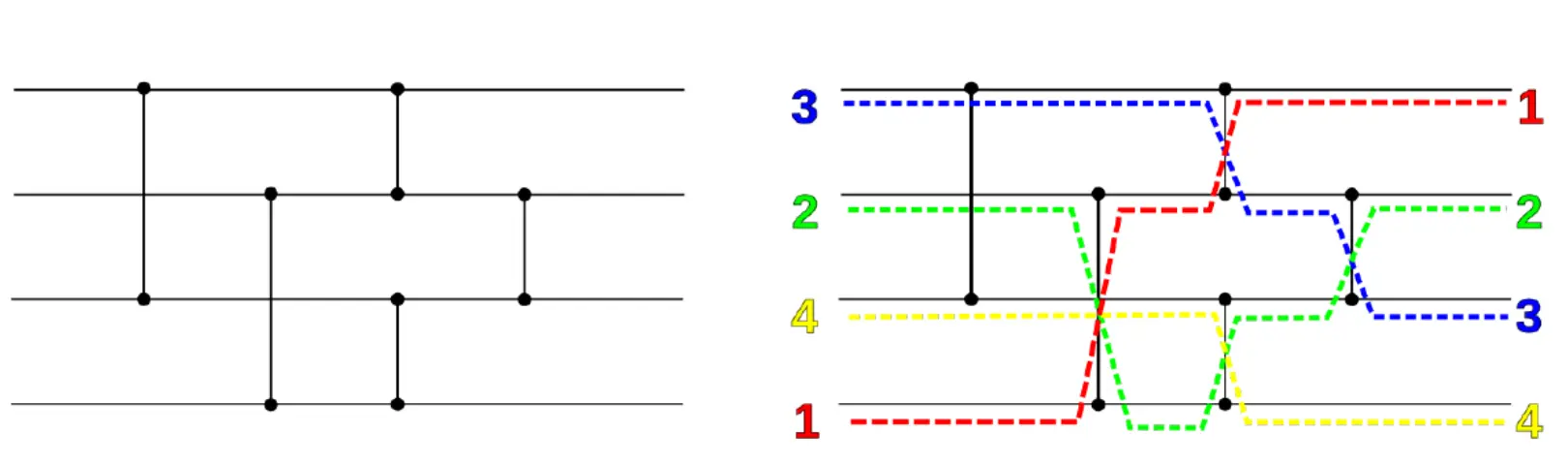

Sorting Networks的共进化

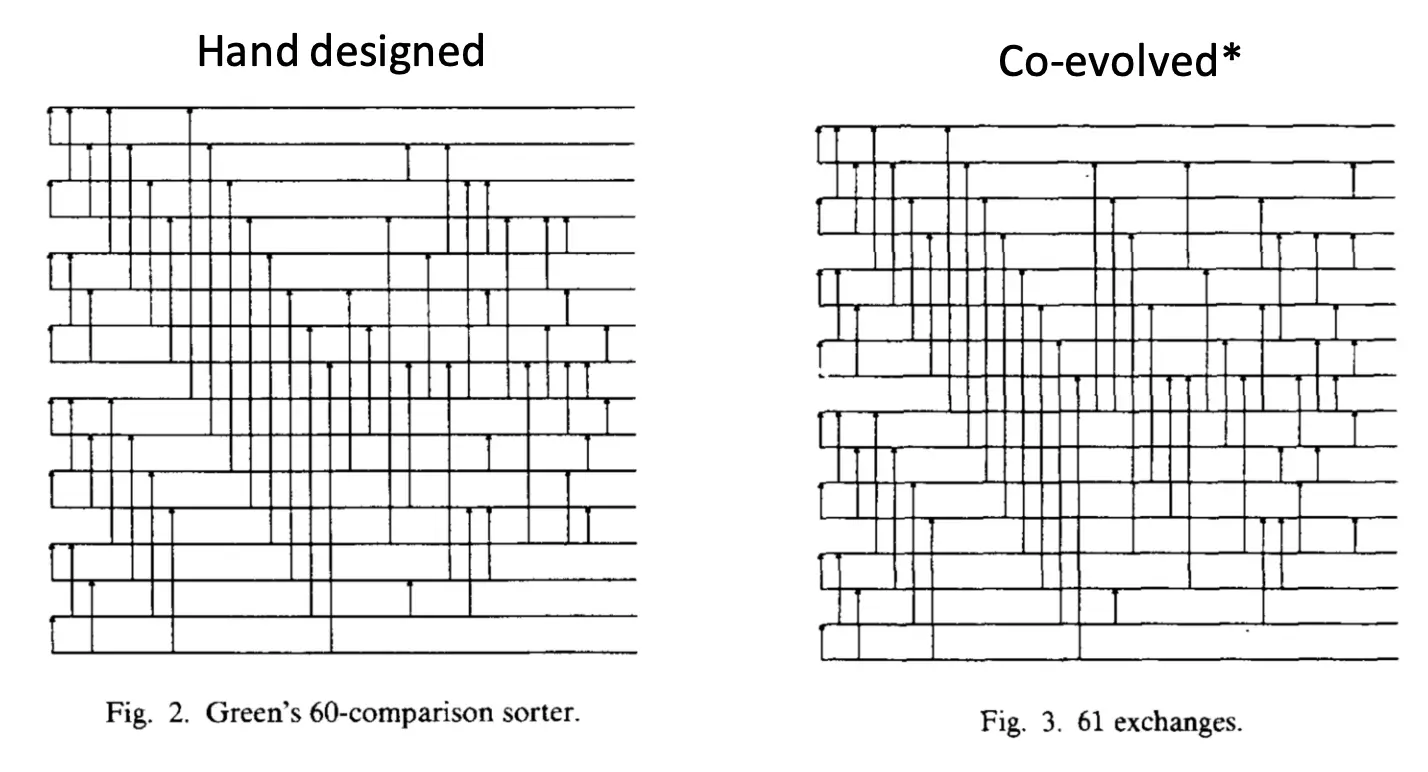

什么是Sorting Network?其实就是在元素数量一定时的一套固定比较规则,按这个规则比完肯定能sort成功,如图:  横轴是时间,竖着连就是比较,如果下面的小于上面的,那么就swap。网络是否好就是看给定元素的情况下比较次数越少越好。 人为设计的sorting network,在元素n=16的情况下,1962年的最佳是65,一直到1969年不断优化有了60比较的网络设计。

横轴是时间,竖着连就是比较,如果下面的小于上面的,那么就swap。网络是否好就是看给定元素的情况下比较次数越少越好。 人为设计的sorting network,在元素n=16的情况下,1962年的最佳是65,一直到1969年不断优化有了60比较的网络设计。

那么如何用传统EA来表示这个问题并解决呢?

传统EA解决n = 16 Sorting Networks

个体:一个sorting network 基因型:一串有序的比较方法。比如(1,4) (3,2) 表示先1和4比,如果1比4小,那么交换,然后是3和2比。一共有15对染色体,每个染色体表示四个比较。16个元素,那么4位就能代表一个数,8位代表一个比较,32位就是4个比较,15对32位的染色体就是120个。 fitness function:给n个测试样例,看看百分之多少可以被正确排序

- 问题:全部测试太慢,但只测试一小部分可能会错过bug。 首次试验:

- 所有个体不是随机混合,而是分布在一个二维网格上(像棋盘一样),相邻个体交配,远处的不能直接影响彼此 → 保留多样性。

- 适应度由随机子样本计算,没有用全部测试输入来算 fitness,而是从所有输入中随机选一部分样本,加快评估速度

- 适者生存 + 替换策略,每一代把适应度低的一半个体“淘汰”,用邻居中适应度高的个体的拷贝来替换(不是随机重生)

- 局部配对繁殖,个体只和自己附近的个体进行配对、交叉,避免全局交配导致“基因污染”,进一步增强多样性。

- 特殊的交叉方式 + 微小变异,使用专门为“双倍体染色体”设计的交叉操作;然后用很小概率(

)进行变异,增加新的基因组合; - 超大规模种群,种群大小在 512 到 100 万之间尝试;

- 最终结果,发现了一个只用 65 个比较器 的排序网络,这是个很棒的结果,说明方法确实能优化出高效网络。

什么是二维网格?什么是局部配对繁殖替换?

如果有9个个体(9个网络),那么就这样安排:

A B C

D E F

G H I

每个字母是一个个体,这样,A就只能和B,B繁殖,而不是随便找全局最优,鼓励了多样性。

什么是局部配对繁殖替换?如果E很拉死掉了,那么就从(B, D, H, F)中挑一个强的复制一份替代E的位置。为什么传统EA没有表现的更好?

- test cases可能会过拟合,因为一直不变,难度也不变。 那么co-ea怎么解决问题?

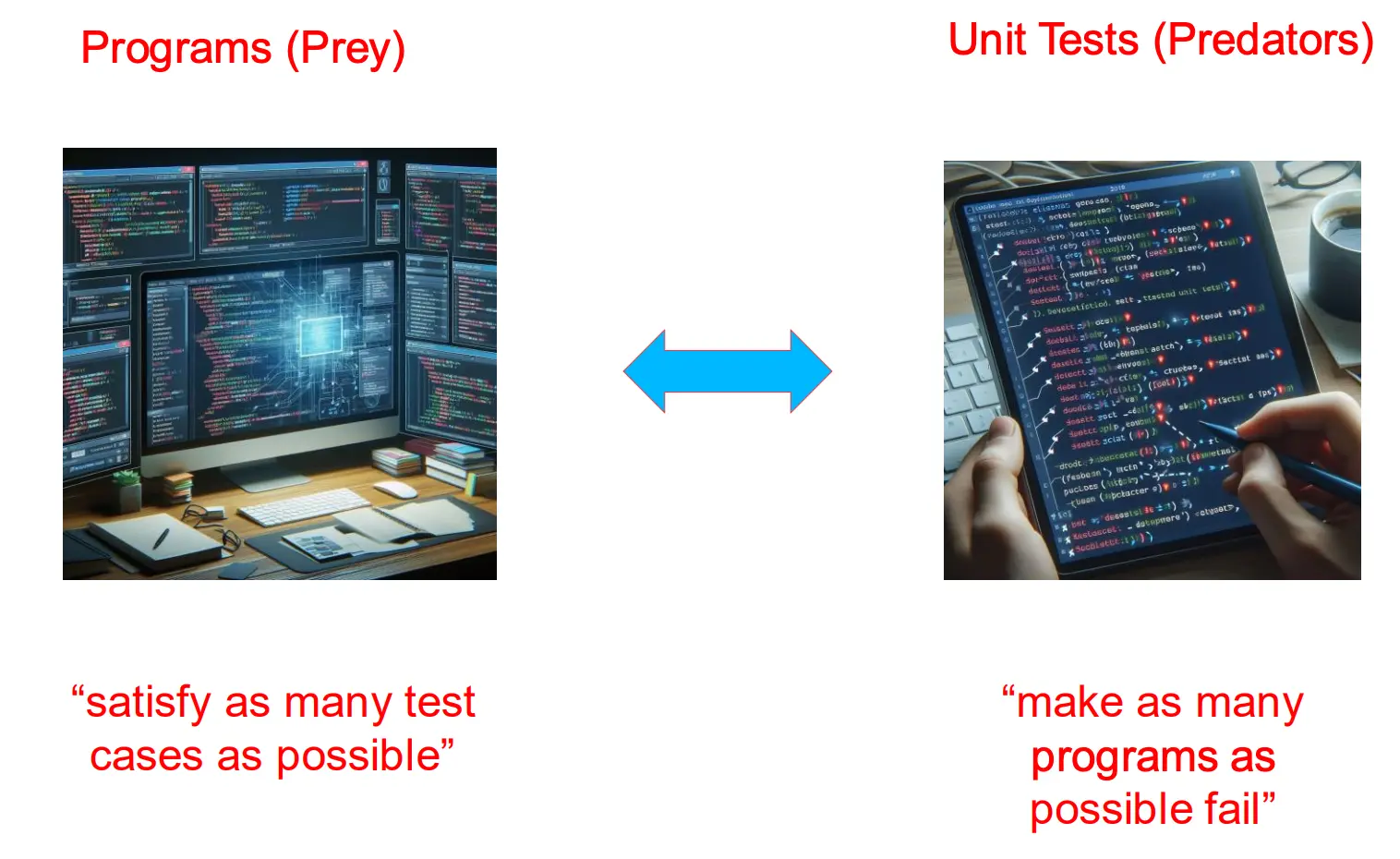

Co-EA解决n = 16 Sorting Networks

双边共进化:

- 一边进化 排序网络(Predator)→ 想办法把输入排对;

- 一边进化 测试用例(Prey)→ 想办法“绊倒”排序网络(给它出难题); Result: 61 Comparisons, 比65要好。这很像GAN。

Patching Buggy Software的共进化

问题描述: 给你一个输入,为有bug的程序。 另一个输入,为形式化的规格说明(Formal Specification),用逻辑或语言明确地写出程序的“应有行为”。它包括两部分,

- Pre-condition(前置条件):程序开始前应该满足的条件;

- Post-condition(后置条件):程序运行后应该满足的结果条件。 我们能不能只看“规格说明”就自动找出程序里的 bug,并修好它?

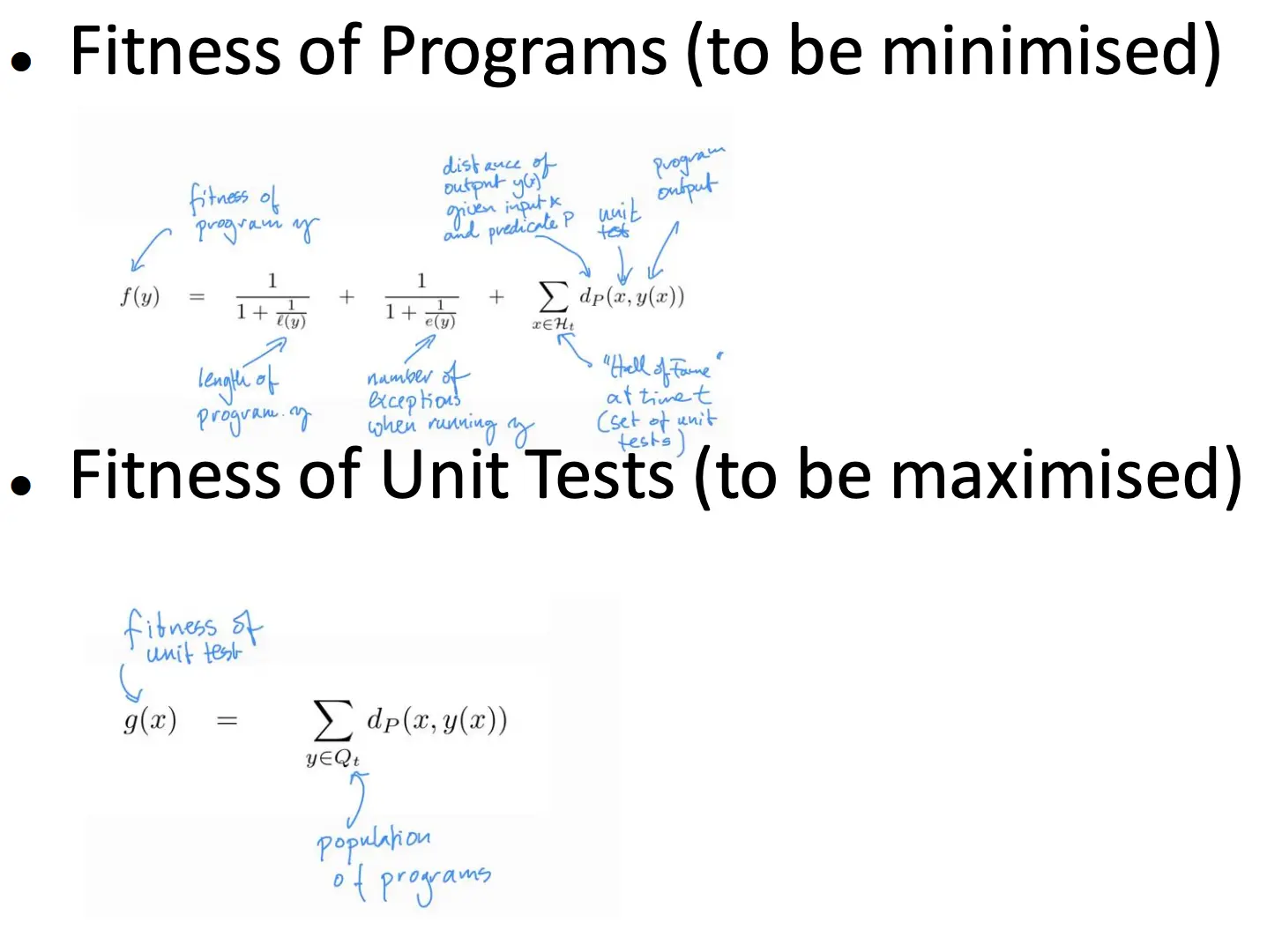

那么程序bug自动修复的过程就是这样的coea:  过程就是,创建一组程序个体(种群

过程就是,创建一组程序个体(种群

当前的程序个体会被用来执行“Hall of Fame”(一个测试用例集合)里的测试; 表现越好的程序(通过越多测试)适应度越高; 然后遗传选择、变异、交叉来进化出新一代程序。

同样地,测试用例也进化,目标是生成更“刁钻”的输入,能挑出程序的 bug。

从这一代的测试种群中选出最能发现程序错误的测试; 加入“Hall of Fame”永久保存,供后续评估用。

在某些阶段,可能会专门让测试用例进化很久(比如 1024 代); 这时用当前最好的程序作为目标,进化出能打败它的测试用例,逼它变得更鲁棒。

COEA自动修复bug挑战

- 原始程序虽然不完美,但它可能只是错了一点点;它结构上很可能接近正确版本;所以它的“fitness”分数虽然低,却不能直接被淘汰。

- Buggy 程序容易被“迷惑性的高分短程序”淘汰。进化过程中,有些程序可能因为写得更短、更简单,对现有测试过拟合;fitness 看起来高,但本质上没解决核心问题;导致原始 buggy 程序被遗传算法“忘掉”。 那么应对策略就是:

- 定期重新引入原始 buggy 程序,为了防止遗忘,把原始程序定期加回种群中,保持其基因存在。

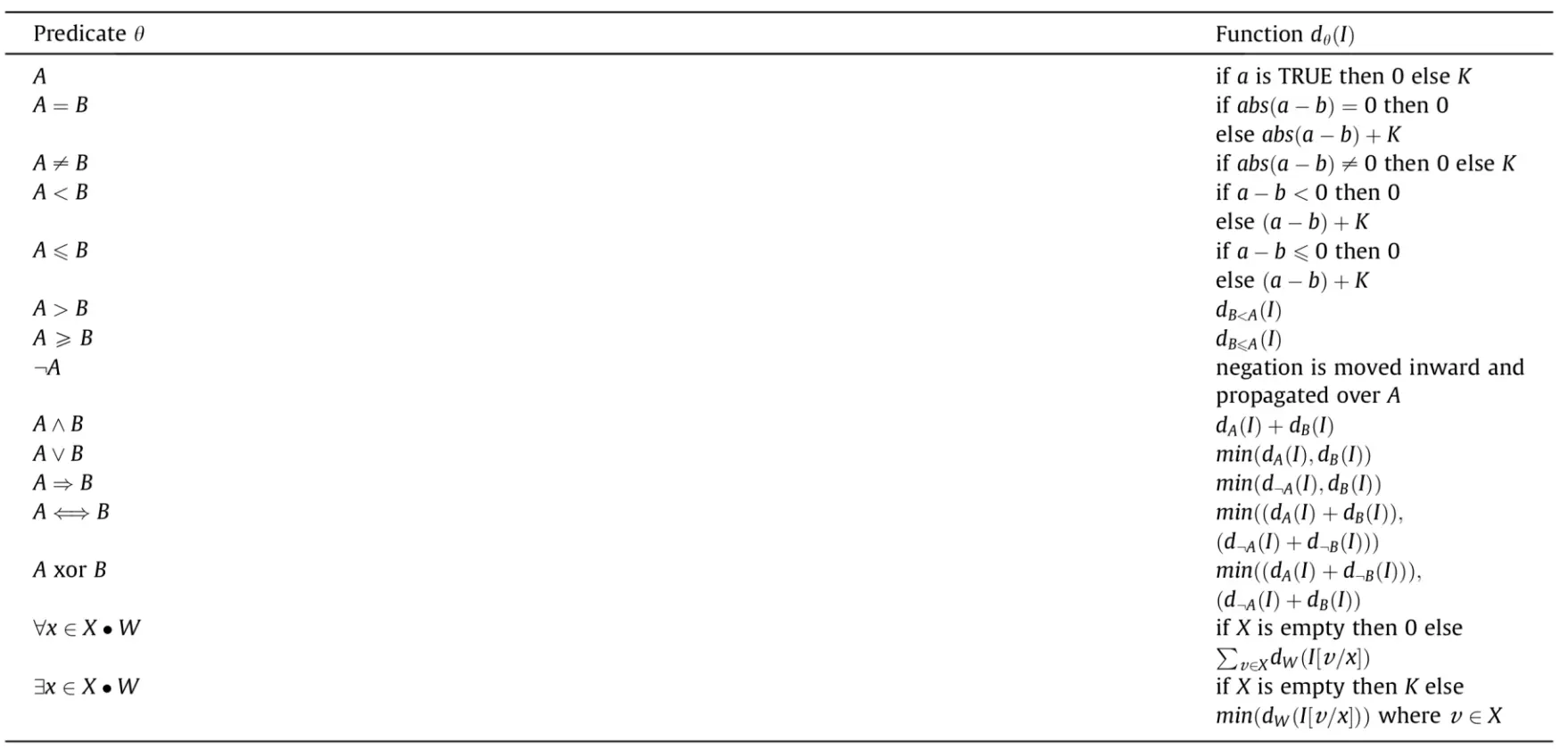

- 惩罚明显太短的程序, 作者认为,在这个任务中,突变比交叉互换更有用。 另一个就是distance function的引入。试想,如果只用对了或者错了来评判一个程序对测试集的适应程度,那么粒度有点大了。所以引入distance function来减小粒度。

拿A=B为例,其实就是一个设计标准。如果A=B满足的话,那么distance function应该为0,不然的话,应该就是abs(a-b) + K。这些就是一个规范,告诉你应该怎么设计。

拿A=B为例,其实就是一个设计标准。如果A=B满足的话,那么distance function应该为0,不然的话,应该就是abs(a-b) + K。这些就是一个规范,告诉你应该怎么设计。

那么有了这个distance function(基于x和y的),那么就可以推导出两个fitness function:

总结

共进化(Co-evolution) 和 遗传编程(Genetic Programming) 结合起来,来自动修复带 bug 的程序。

- 程序种群不断演化尝试修复自身;

- 测试种群同时演化以发现更多 bug;

- 使用形式化规格来定义适应度(fitness);

- 使得评估更精确、可区分、可推进。

和传统机器学习的区别 ML可以容忍误差、噪声,COEA Debugging必须完全满足每个测试 ML过拟合不好,COEA “过拟合每个测试”是目标

自动修复不是万能的 并不是所有 bug 都能被自动修复,尤其是像停机问题,判断一个程序是否会停机,本身在理论上是不可判定的(图灵不可判定性)。

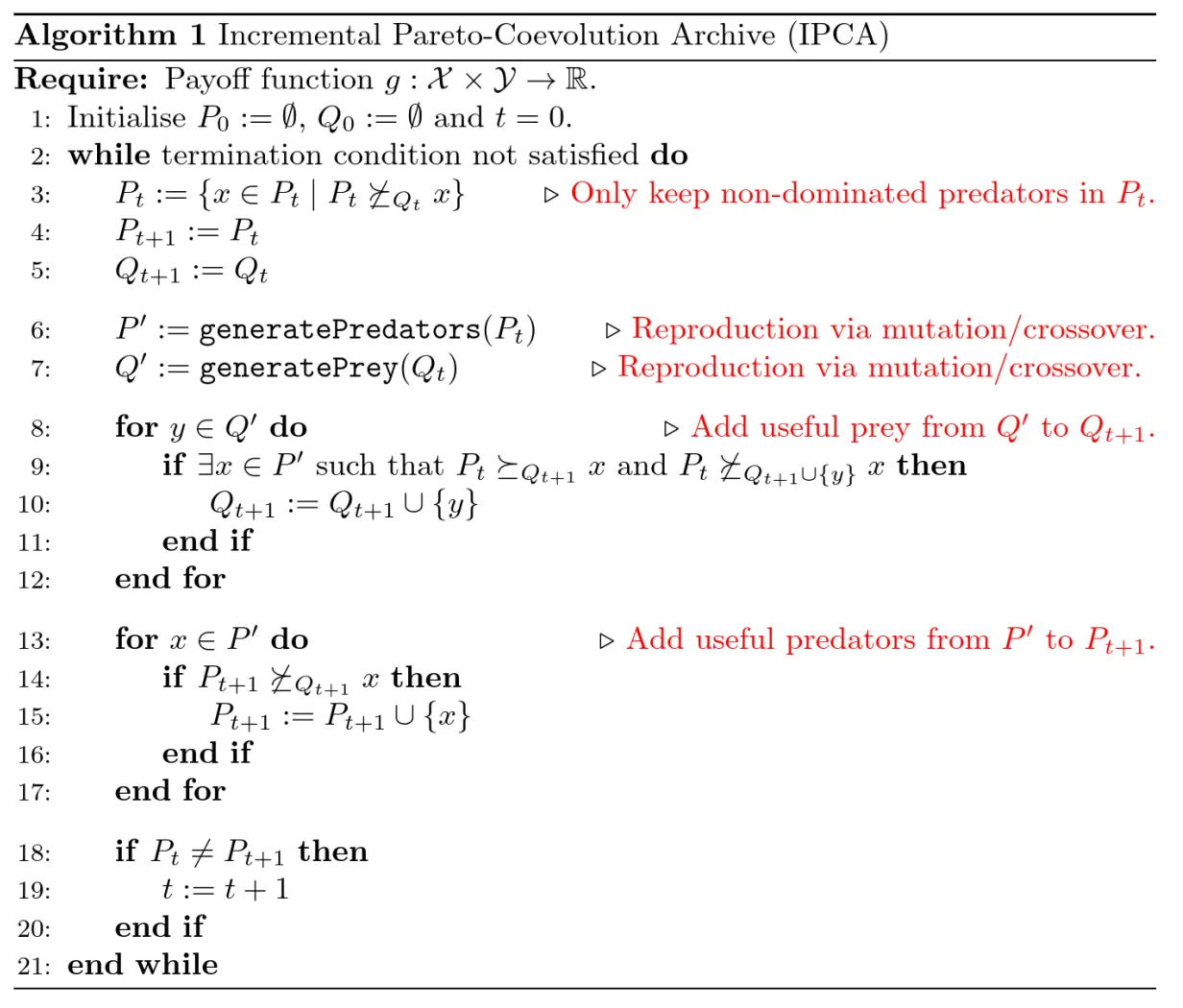

Incremental Predator-Prey Co-Evolutionary Algorithm (IPCA)

首先复习帕累托支配。 两个猎食者x1,x2,如果在猎物集合Q上,x1在每个猎物上都不差于x2,也就是说

那么我们说,在Q上x1支配x2

一组捕食者P,面对猎物集合Q,如果存在x' <- P, x'支配x,那么称P支配x

那么IPCA的伪代码如下:  流程:首先有P和Q两个种群,P是猎食者,Q是Prey。Q如果牛逼可以支配P中的。 所以首先保留P中不被Q支配的个体x,然后生成新的predators和preys, 之后,先从新的preys中增加可以使Q不被P支配的个体(新猎物

流程:首先有P和Q两个种群,P是猎食者,Q是Prey。Q如果牛逼可以支配P中的。 所以首先保留P中不被Q支配的个体x,然后生成新的predators和preys, 之后,先从新的preys中增加可以使Q不被P支配的个体(新猎物

IPCA总结

IPCA是单调的,因为Prey不会被删除,捕食者只在被支配时才被移除,所以不会误删有价值的捕食者。整个系统的性能是“单调变好”的。 然而,保证单调变好也不一定能在合理的时间内找到解,因为Q可能变得巨大。

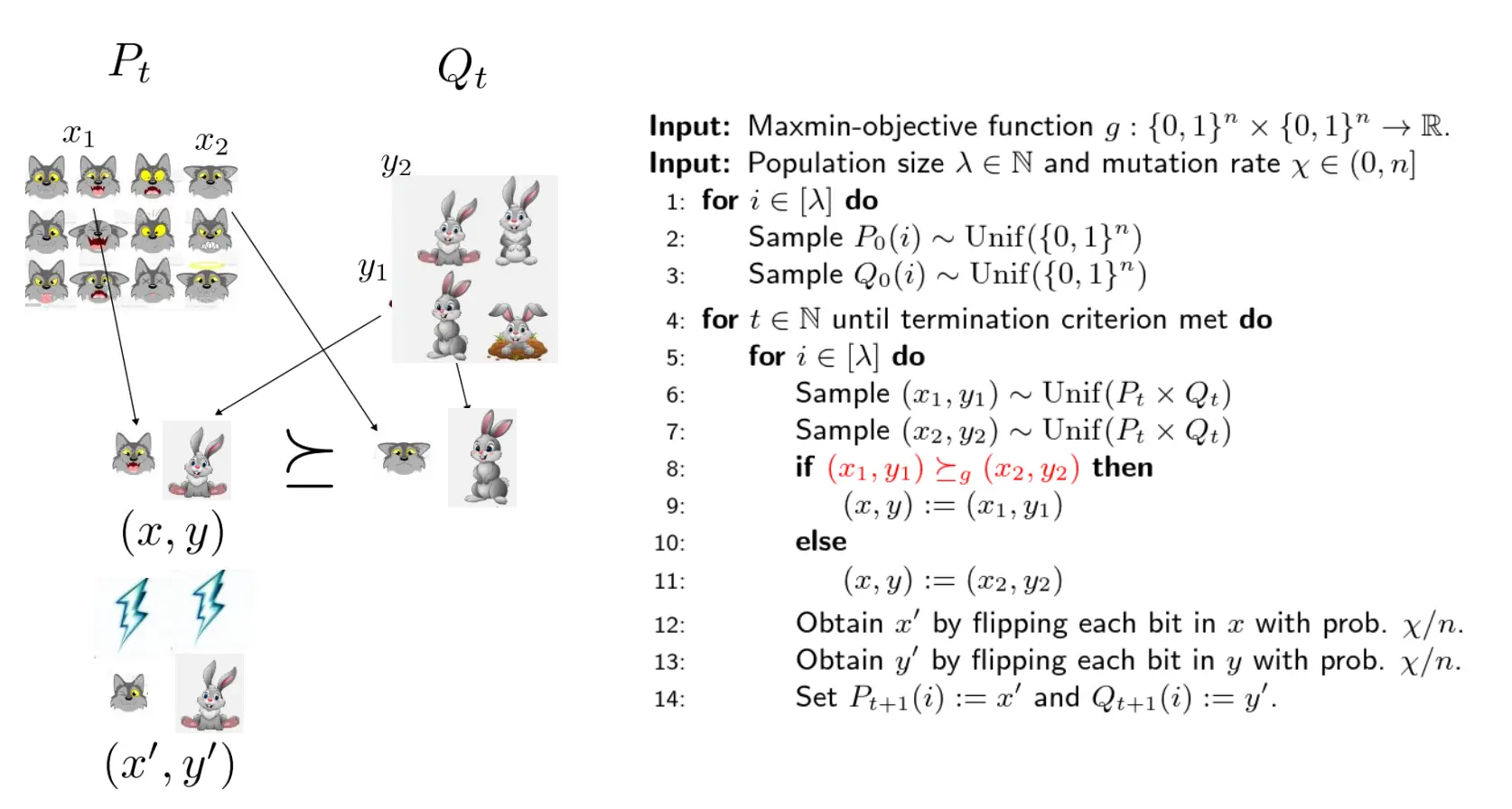

Pairwise Dominance Co-Evolutionary Algorithm (PDCoEA)

帕累托支配有个问题,就是判断帕累托支配的代价有点高,要考虑全局。 首先忘掉帕累托支配,我们现在定义一种新的支配,Pairwise Dominance 成对支配

成对支配的定义:考虑一个对抗系统x1, x2, y1, y2, g(x,y) 表示狼在兔子上的表现(越高越好),我们希望比较两个对抗组合哪个更强。 (x1,y1)支配(x2, y2)的意思是,x1和x2交换猎物,x1打y2能更牛逼,而x2打y1不如x1打y1,也就是说,x1,x2在面对y1, y2的时候,x1更厉害一点,y1, y2里面y1厉害一点,所以用x1打y1.

那么PDCoEA的伪代码如下:

这个框架下,选取能能pairwise支配的x, y作为下一代的基础,然后突变放入下一代种群。 PDCoEA 是首个具备运行时理论分析的共进化算法。

在合理突变率下它能高概率多项式时间找到最优解,

虽然不保证每一代都改进,但整体上收敛快、表现稳定。

总结

共进化适用于这种对抗性问题(minmax) CoEA = 模仿自然共进化的算法,用于对抗优化 IPCA具有“单调进展性”,每一代都保存最强个体(不能退步),但可能效率较低,不够激进,容易停滞。 PDCoEA没有强制单调性(有可能临时退步);但平均而言是正漂移(positive drift);在 bilinear 问题上,有期望多项式时间收敛(expected polynomial runtime);更轻量、简单、适合大规模共进化。

共进化是一种模拟自然对抗演化机制的优化策略,

被成功应用于排序网络设计、程序修补等领域,

IPCA 和 PDCoEA 是其中两种代表性算法,各有取舍:

- IPCA 保守但稳定;

- PDCoEA 激进但高效。

Larry Shi

Larry Shi