The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines

摘要

当前人工智能(AI)系统的研究、开发和应用取得了显著进展,引发了广泛的人工智能伦理讨论。因此,近年来发布了多项伦理准则。这些准则包含规范性原则和建议,旨在引导新兴 AI 技术的“颠覆性”潜力。本论文采用半系统化评估方法,对22项伦理准则进行分析和比较,突出它们的共性和缺失之处。通过研究,我提供了人工智能伦理领域的详细概述。此外,我还探讨了这些伦理原则和价值观在 AI 系统的研究、开发和应用实践中的实施情况,并分析如何提高 AI 伦理要求的有效性。

关键词 人工智能 · 机器学习 · 伦理 · 准则 · 施行

1 引言

当前的人工智能(AI)热潮伴随着对应用伦理的持续呼声,旨在引导新兴 AI 技术的“颠覆性”潜力。因此,近年来制定了一整套伦理准则,汇集了一系列原则,要求技术开发者尽可能遵守。然而,一个关键问题随之而来:这些伦理准则是否真的对 AI 和机器学习领域的决策产生了实际影响?简单回答是:大多数情况下,并没有。本文分析了 22 份主要的 AI 伦理准则,并提出建议,以克服这些准则相对缺乏实际效力的问题。

AI 伦理——或者更广义上的伦理学——本身缺乏强化其规范性主张的机制。当然,在违反伦理原则的情况下,可能会面临声誉损失,或被限制加入某些专业机构,但这些机制整体而言较为薄弱,几乎不会构成真正的威胁。研究人员、政客、顾问、管理者和社会活动家都必须面对伦理学的这一根本性弱点。然而,这一弱点也是 AI 公司和机构普遍青睐伦理讨论的原因。当企业或研究机构自行制定伦理准则,定期在公关活动中强调伦理考量,或采取出于伦理动机的“自我承诺”时,真正具有法律约束力的框架往往因此受到抑制。AI 产业的伦理准则向立法者传递的信号是:行业和科学界的内部自我监管已经足够,无需制定专门法律来缓解技术风险或防止滥用场景的发生(Calo,2017)。即使像谷歌(2019)那样公开呼吁出台更具体的 AI 法律,这类倡议往往也较为模糊且流于表面。

由科学界或工业界主导的伦理准则以及其他形式的自我监管,可能在一定程度上造成一种假象,即问责责任可以从国家机构和民主制度转移到科学或工业领域的相关部门。此外,伦理学也可能仅仅被用作安抚公众批评声音的工具,同时,被批评的业务实践仍在组织内部继续进行。例如,“AI 合作伙伴关系”(Partnership on AI,2018)就是一个典型案例,该组织包括了亚马逊、苹果、百度、Facebook、谷歌、IBM 和英特尔等公司。企业可以借助其会员身份,在面对要求加强法律监管的舆论压力时,削弱外界对其商业活动监管承诺的质疑。

这就引出了一个核心问题:伦理目标在 AI 的开发和应用中究竟被真正落地实施了多少,还是仅仅停留在良好的意图层面? 目前,已有一些研究探讨了如何向数据科学家教授伦理学(Garzcarek 和 Steuer,2019;Burton 等人,2017;Goldsmith 和 Burton,2017;Johnson,2017),但关于伦理目标和价值观如何具体落地实施的文献几乎没有。

在本文中,我将从理论角度探讨这一问题。首先,我将分析并比较 22 份主要的 AI 伦理准则,并指出它们遗漏的关键议题。其次,我将这些准则中提出的原则与AI 研究和开发的实际实践进行比较,重点考察这些原则在现实中的有效性。最后,我将提出如何将 AI 伦理从单纯的理论讨论转变为具体的行动指引的思路和方案。

当前 AI 发展推动了伦理准则的制定,但这些准则对实际决策的影响有限。由于缺乏强制执行机制,企业往往利用伦理承诺来规避法律监管,公众批评也被公关手段弱化。AI 伦理更多是行业自我治理的象征,而非真正的约束力措施。本文分析 22 份伦理准则,比较其与实际 AI 研发的脱节,并探讨如何将 AI 伦理从理论转化为具体行动。

2 AI 伦理准则

2.1 研究方法

AI 伦理研究涵盖多个方向,包括:如何在自主机器的决策过程中实施伦理原则(Anderson & Anderson, 2015; Etzioni & Etzioni, 2017; Yu et al., 2018)、AI 伦理的元研究(Vakkuri & Abrahamsson, 2018; Prates et al., 2018; Boddington, 2017; Greene et al., 2019; Goldsmith & Burton, 2017)、对电车难题的实证分析(Awad et al., 2018)、针对特定伦理问题的反思(Eckersley, 2018),以及全面的 AI 伦理准则(IEEE 全球自主与智能系统伦理倡议,2019)。本文主要聚焦于最后一类,即对 AI 伦理准则的研究。

本研究选取的伦理准则尽可能全面地涵盖 AI 伦理领域。目前,已有少量预印本和论文对不同伦理准则进行比较(Zeng et al., 2018; Fjeld et al., 2019; Jobin et al., 2019)。其中,Jobin 等人(2019)提供了一项系统性综述,涵盖了 AI 伦理的所有现有文献。然而,本文的目标并非全面分析所有关于 AI、算法、机器人或数据伦理的软法或非法律性规范文件,而是对该领域的议题和规范立场进行半系统性概述,并探讨 AI 伦理的细节如何融入更大的背景。

本研究通过文献分析选取并整理了 22 份主要的 AI 伦理准则,筛选过程分为两个阶段。

第一阶段:

- 在 Google、Google Scholar、Web of Science、ACM Digital Library、arXiv 和 SSRN 这些数据库中搜索以下关键词:

- “AI ethics”(人工智能伦理)

- “artificial intelligence ethics”(人工智能伦理学)

- “AI principles”(人工智能原则)

- “artificial intelligence principles”(人工智能伦理原则)

- “AI guidelines”(人工智能准则)

- “artificial intelligence guidelines”(人工智能伦理准则)

- 关注搜索结果的前 25 条链接,并剔除重复项。

- 在筛选过程中查阅参考文献,手动寻找相关准则。

- 利用 Algorithm Watch’s AI Ethics Guidelines Global Inventory(一个由众包整理的 AI 伦理准则全球清单)检查是否遗漏重要准则,并由此补充了 3 份符合筛选标准的准则。

- 在 Google、Google Scholar、Web of Science、ACM Digital Library、arXiv 和 SSRN 这些数据库中搜索以下关键词:

第二阶段:

- 仅纳入过去 5 年内发布的准则,以确保其相对新颖性。

- 排除仅适用于特定国家的文件,例如:

- Smart Dubai(2018)

- 英国上议院报告(Bakewell et al., 2018)

- 北欧工程师对 AI 伦理的立场文件(Podgaiska & Shklovski)

- 例外情况:

- 纳入 欧盟委员会的《可信 AI 伦理准则》(Pekka et al., 2018)

- 纳入 奥巴马政府的《人工智能未来报告》(Holdren et al., 2016)

- 纳入 《北京 AI 原则》(北京人工智能研究院,2019),因其受中国科技部支持

- 纳入 OECD(经济合作与发展组织)的 AI 原则(2019),因其超国家属性

此外,本文未考虑专注于某一特定伦理问题的学术论文、工具包或指南,例如:

- 大数据、算法或机器人伦理指南(Anderson et al., 2018; Anderson & Anderson, 2011)

- 企业内部政策(除非该准则受到广泛关注)

尽管如此,本文仍纳入了以下具有行业影响力的企业准则:

- 信息技术产业 AI 政策原则(2017)

- AI 合作伙伴关系(Partnership on AI)原则(2018)

- IEEE “伦理对齐设计”文件(第一版和第二版)(2016, 2019)

- 备受媒体关注的企业伦理原则,包括:

- Google(2018)

- Microsoft(2019)

- DeepMind(无具体年份)

- OpenAI(2018)

- IBM(Cutler et al., 2018)

- 未纳入 Facebook 或 Twitter,因其尚未发布系统性的 AI 伦理准则,仅有零散的良好行为声明。

- 未纳入 Paula Boddington 的《伦理指南》(2017),因其内容仅重复了 Asilomar AI 原则(2017)。

筛选标准

本研究的筛选重点不在于单个文件的细节深度,而在于其是否明确试图全面整理并分类 AI 伦理领域的规范性主张。在表 1 中,只有当某个伦理准则在一段或多段文本中明确讨论某个议题时,该议题才会被标记。如果仅是简单提及而未进行进一步说明,则不予考虑,除非该准则本身非常简短,仅由简要提及构成。

本研究通过文献分析筛选了 22 份主要 AI 伦理准则,重点关注全面涵盖 AI 伦理领域的文件,而非专注于特定议题的论文或工具包。筛选分为两个阶段:

- 第一阶段:在多个数据库(Google Scholar、Web of Science 等)中搜索相关关键词,筛查前 25 条结果,并结合 Algorithm Watch’s AI Ethics Guidelines Global Inventory 补充遗漏准则。

- 第二阶段: - 仅纳入 过去 5 年内 发布的准则,排除仅适用于特定国家的文件。 - 例外纳入 欧盟、美国(奥巴马政府)和中国(北京 AI 原则) 的准则,因其代表 AI 主要强国。 - 纳入 OECD AI 原则,因其具有国际影响力。 - 选取部分受媒体关注的 企业准则(如 Google、Microsoft、OpenAI、IBM),但排除 Facebook 和 Twitter,因其未发布系统性 AI 伦理准则。 筛选标准侧重于准则的全面性而非细节深度,仅对明确讨论伦理议题的文件进行标记和分析。

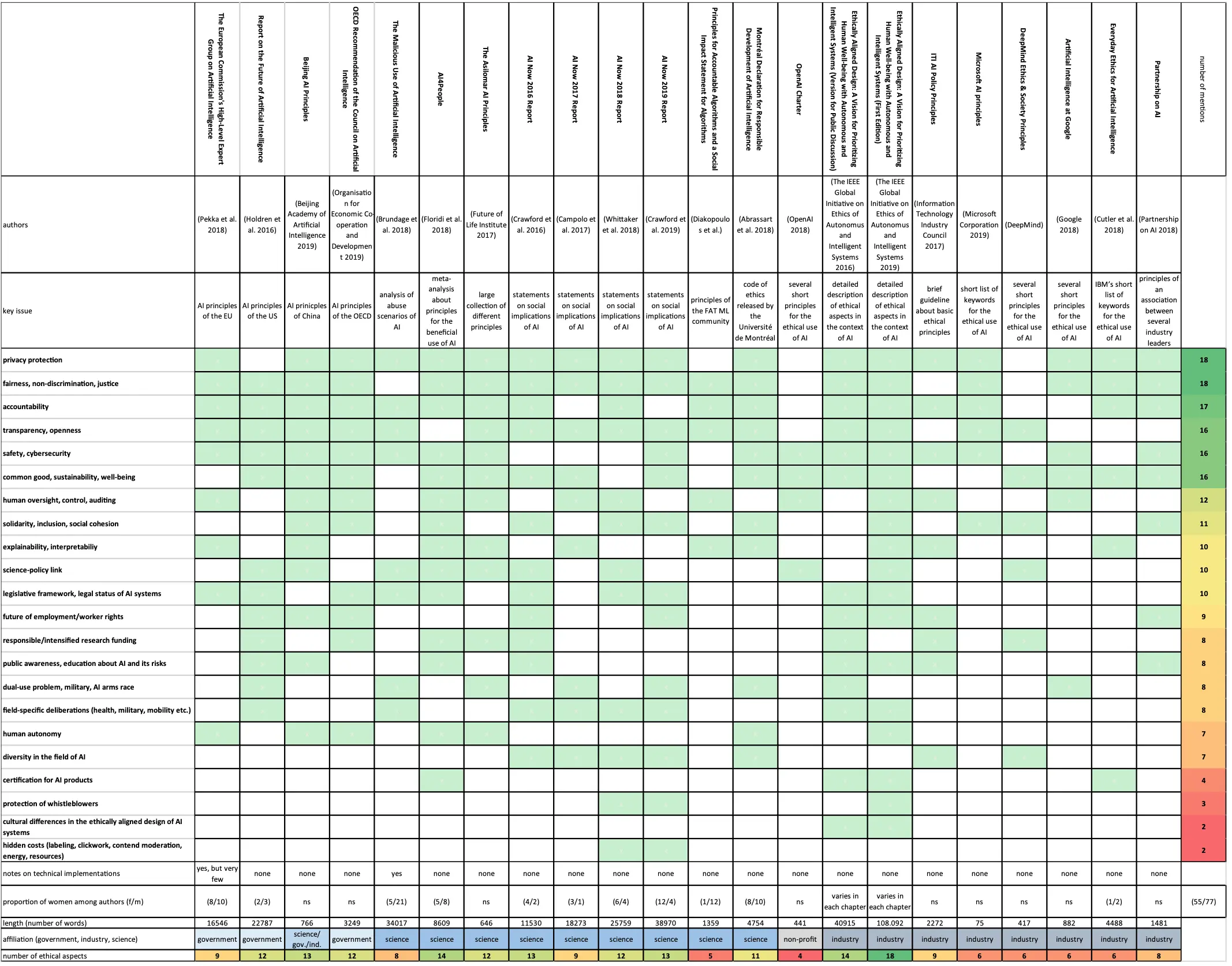

2.2 多重条目

如表 1 所示,在不同的 AI 伦理准则中,多项伦理问题反复出现。其中,问责制、隐私和公平性最为常见,出现在约 80% 的准则中,似乎构成了构建和使用“符合伦理”的 AI 系统的最低要求。值得注意的是,这些被广泛提及的伦理问题通常已有或可以通过技术手段解决。例如,在问责制与可解释 AI(Mittelstadt et al., 2019)、公平性与防止歧视的数据挖掘(Gebru et al., 2018)、隐私保护(Baron & Musolesi, 2017)等领域,已投入大量技术资源。这些研究大多集中在 FAT ML(公平性、问责制和透明度的机器学习)或 XAI(可解释 AI)社区(Veale & Binns, 2017; Selbst et al., 2018)。此外,部分科技公司已推出工具来减少偏见并提高机器学习的公平性,例如:

- Google: AI Fairness 360

- Microsoft: What-If Tool

- Facebook: Facets, fairlearn.py, Fairness Flow(Whittaker et al., 2018)

数学建模较容易实现的伦理问题(如问责制、可解释性、隐私、公正性、鲁棒性、安全性),往往被转化为技术解决方案。但根据心理学家 Carol Gilligan 的研究,这种 AI 伦理的实施方式体现了一种典型的男性主导的正义伦理(Gilligan, 1982)。Gilligan 在 1980 年代的研究表明,男性倾向于以“计算式、理性化、逻辑导向”的正义伦理来看待道德问题,而女性更倾向于从“同理心驱动、情感导向”的关怀伦理框架进行解读。然而,与 AI 研究的其他领域类似,AI 伦理讨论也主要由男性主导。

对 AI 伦理准则作者的性别分布分析(基于文件中有明确署名的作者)发现:

- 女性作者占 41.7%,看似接近平衡;

- 若去除 AI Now 组织发布的 4 份报告(该组织由女性领导),女性比例下降至 31.3%;

- 在 FAT ML 社区的 AI 伦理准则中,女性作者比例最低,仅 7.7%(Diakopoulos et al.)。

由此可见,几乎所有 AI 伦理准则都反映了“男性化的伦理思维”,即强调问责制、隐私、公平性等,而很少涉及关怀、抚育、帮助、福利、社会责任或生态网络等问题。在 AI 伦理中,技术系统往往被视为孤立的个体,由专家进行优化,以寻求技术问题的技术解决方案。然而,这种方法通常缺乏对 AI 所处的更广泛社会和生态背景的考虑。

相对而言,AI Now 组织的报告(Crawford et al., 2016, 2019; Whittaker et al., 2018; Campolo et al., 2017)并未将 AI 视为孤立技术,而是置于更广泛的社会和生态依赖关系中加以考量(Crawford & Joler, 2018),其伦理观点与 关怀伦理(Held, 2013) 最为契合。

进一步分析(基于表 1)

工业界 vs. 学术界的准则

- 工业界 平均列出 9.1 个 独立的伦理原则

- 学术界 平均列出 10.8 个

- 微软的 AI 伦理原则 最为简短和精炼(Microsoft Corporation, 2019)

- OpenAI 章程 仅包含 4 条 原则,在所有准则中最简略(OpenAI, 2018)

- IEEE 伦理准则 篇幅最大,超过 10 万字(IEEE, 2019)

伦理准则的技术倾向

- 几乎所有准则 都暗示:伦理问题可通过技术手段解决

- 但 只有 2 份准则 提供了真正的技术性解释,且内容较少

- 其中,关于 “AI 的恶意使用” 的准则提供了最详细的技术分析(Brundage et al., 2018)

AI 伦理准则普遍强调问责制、隐私和公平性,这些问题在 80% 的准则中出现,并且已有技术解决方案,如 可解释 AI、公平性数据挖掘和隐私保护。多个科技公司(Google、Microsoft、Facebook)已推出相应工具。

然而,AI 伦理主要由男性主导,其关注点偏向可量化的正义伦理,而非关怀伦理。女性作者占 41.7%,但若排除 AI Now 组织,比例降至 31.3%,在 FAT ML 社区更低至 7.7%。绝大多数准则忽略了 关怀、社会责任和生态网络 等议题,而 AI Now 组织的报告更倾向于综合考量 AI 在社会和生态系统中的影响。

在 伦理准则的覆盖面 上:

-工业界 平均涵盖 9.1 个伦理原则,学术界 平均 10.8 个。- 微软的准则 最简短,OpenAI 仅列 4 条,IEEE 准则 最详尽(超 10 万字)。

-大多数准则暗示伦理问题可通过技术解决,但只有 2 份 提供了实际技术解释,其中关于 “AI 的恶意使用” 的准则最详细。

2.3 遗漏问题

尽管 AI 伦理准则存在许多共性和重复讨论的话题,但仍有许多关键问题未被提及或仅偶尔涉及。以下是部分被忽视的议题(非详尽列表)。

在讨论这些遗漏时,需要考虑两个因素:

- 筛选方法影响结果:本研究故意排除了机器人伦理准则,因此涉及机器人相关伦理的问题未纳入讨论。

- 并非所有遗漏都同等重要:某些议题被忽略或严重低估(如 AI 的政治滥用、AI 的社会和生态成本),而某些则可能有正当理由未被讨论(如通用人工智能或机器意识,因为这些仍属推测性技术)。

1. 对通用人工智能(AGI)的忽视

尽管部分 AI 研究者认为通用人工智能的崛起及其对人类的威胁是可能的场景(Müller & Bostrom, 2016; Bostrom, 2014; Tegmark, 2017),但几乎没有伦理准则讨论限制 AGI 研究的可能性(Hagendorff, 2019)。这可能是因为大多数伦理准则的作者来自计算机科学或应用领域,而非哲学或推测性研究。值得注意的是,超级智能的威胁通常由技术背景较浅的人提出(如 Stephen Hawking、Elon Musk、Bill Gates),而AI 领域的专家往往认为这一担忧过于夸张(Calo, 2017)。

此外,机器意识及其相关伦理问题也完全未在准则中提及(Lyons, 2018)。

2. AI 的政治滥用和治理问题

仅有**《蒙特利尔人工智能负责任发展宣言》(2018)和 AI Now 2019 报告**(2019)明确讨论了AI 的民主控制、治理和政治决策,以及 AI 不应被用于强制推行某种生活方式或价值观(例如中国的社会信用体系)(Engelmann et al., 2019)。

此外,几乎没有准则涉及AI 在政治滥用方面的潜在风险,如:

- 自动化宣传

- 社交媒体机器人(bots)

- 假新闻(fake news)

- 深度伪造(deepfakes)

- 精准政治广告(micro-targeting)

- 选举欺诈(election fraud)

3. AI 领域的多样性缺失

AI 研究和开发领域严重缺乏多样性,这一问题在大多数准则中几乎没有被提及。目前,AI 技术的发展由一小群主要为白人男性的群体决定,他们掌控着AI 设计、优化目标、技术方向等。例如,AI 初创公司 nnaisense(由 Jürgen Schmidhuber 领导)致力于开发通用人工智能,其团队成员包括 21 名男性,只有 2 名女性(其中 1 名为科学家,1 名为办公室经理)。

4. 机器人伦理的忽视

虽然机器人伦理准则(如阿西莫夫的机器人三定律)在其他研究中广为人知(Asimov, 2004),但它们被有意排除在本研究之外。然而,AI 研究的发展正在推动技术设备的人格化,这带来了新的伦理问题。例如,滥用类人 AI(如语音助手)可能会增加人际暴力的可能性(Darling, 2016)。这一观点类似于康德的**“残暴化论证”(brutalization argument),即虐待机器人可能会降低人们对人类的同理心**(Brahnam, 2006)。

5. 电车难题及算法决策的优劣

许多伦理讨论涉及自动驾驶汽车的电车难题(Awad et al., 2018),但大多数准则未深入探讨算法决策在何种情况下优于或劣于人类决策。

6. AI 系统的“隐藏”社会与生态成本

尽管许多准则强调AI 有助于推动可持续发展(Rolnick et al., 2019),但几乎所有准则(除 AI Now 2019 报告)都忽略了 AI 生产和消费模式可能违背可持续性目标。具体而言,以下问题未被充分讨论:

- 锂矿开采(用于 AI 硬件)

- 电子垃圾(e-waste)

- 稀土资源的单向消耗

- AI 计算的高能耗

- 低薪“点击工人”(clickworkers)用于数据标注和内容审核(Crawford & Joler, 2018; Irani, 2016)

AI 监督学习方法高度依赖人工标注数据,但这些工作薪资低、条件差,并对工人造成心理压力(Silberman et al., 2018; Irani, 2015; Graham et al., 2017)。然而,AI 社区往往忽视这些社会问题。

7. 公私合作和企业资助的透明度

没有任何准则提及AI 领域的公私合作(PPP)或行业资助研究的问题。事实上,大学 AI 研究的很大一部分资金来自企业,但关于研究资金分配的透明度问题一直未被充分讨论。这引发了一个重要的伦理问题:

- 研究的独立性是否受到影响?

- 学术机构是否会逐步被企业“收购”或控制?

总结

AI 伦理准则虽然涵盖了许多常见伦理问题,但仍有诸多关键议题被忽视,包括:

- 通用人工智能(AGI)和机器意识(因其仍属推测性技术)

- AI 的政治滥用(如宣传、假新闻、深度伪造、选举干预)

- AI 领域的多样性缺失(研究和开发主要由白人男性主导)

- 机器人伦理问题(AI 设备人格化的影响)

- 算法决策的优劣(人类 vs. AI 的决策权衡)

- AI 的隐藏社会与生态成本(如高能耗、电子垃圾、点击工人的剥削)

- 公私合作和企业资助研究的透明度问题(学术独立性受到挑战)

尽管 AI 伦理准则在多个方面提供了指导,但仍需更广泛地考虑 AI 技术在社会、政治和环境中的深远影响。

3 AI 的实际应用

3.1 商业 vs. 伦理

商业与科学的紧密联系不仅体现在所有主要 AI 会议均由企业赞助,还可以从 2018 年 AI 指数报告(Shoham et al., 2018)中窥见。数据显示:

- 近年企业参与的 AI 论文数量大幅增长。

- AI 初创公司 数量激增,每年获得 大量风投 资金支持。

- 每年注册数万项 AI 相关专利。

- AI 应用于制造、供应链管理、服务开发、营销、风险评估等多个行业。

- 全球 AI 市场 规模超过 70 亿美元(Wiggers, 2019)。

然而,对全球 AI 市场的审视暴露了AI 在经济及社会系统中的负面影响,甚至包括恶意使用(Pistono & Yampolskiy, 2016; Amodei et al., 2017)。

AI 的主要负面影响和滥用场景

军事用途

- 网络战、无人武器、自动化战争(Ernest & Carroll, 2016; Anderson & Waxman, 2013)。

- 美国政府计划在未来 5 年投资 20 亿美元于军事 AI(Fryer-Biggs, 2018)。

政府监控与社会控制

- 自动化宣传与虚假信息传播(Lazer et al., 2018)。

- 社会控制(如中国的社会信用系统)(Engelmann et al., 2019)。

- 大规模监控(人脸识别、情绪分析)(Helbing, 2019; Introna & Wood, 2004)。

- 社会分级(Social Sorting)(Lyon, 2003)。

- AI 辅助审讯技术(McAllister, 2017)。

企业滥用 AI

- 大规模失业:AI 替代人类工作(Frey & Osborne, 2013)。

- 未获同意的社会实验:企业利用 AI 进行隐形实验(如 Facebook 情绪操纵实验)(Kramer et al., 2014)。

- 数据泄露(Schneier, 2018)。

- 不公平、带偏见的算法(Eubanks, 2018)。

- 安全性低的 AI 产品(Sitawarin et al., 2018)。

- 用商业机密掩盖 AI 缺陷(Whittaker et al., 2018)。

- 仓促推出未成熟的 AI 应用,带来安全风险。

黑客和网络犯罪

- AI 驱动的网络攻击、信息窃取、选举操控、虚假信息传播(如 deepfake)。

- 语音合成欺诈、社会工程攻击(Bendel, 2017)。

- 利用机器学习推测并泄露个人隐私信息(Kosinski & Wang, 2018)。

尽管 AI 滥用带来的危害显而易见,但相关研究却极为稀少,很少有论文专门探讨 AI 滥用的具体案例(Brundage et al., 2018; King et al., 2019; O’Neil, 2016)。

3.2 AI 竞赛

当前,美国拥有全球最多的 AI 初创公司,而中国则计划在 2030 年成为“世界 AI 领导者”(Abacus, 2018)。中国的这一目标依赖于其庞大的数据资源,可用于训练本土 AI 系统,同时也依赖于大规模数据标注公司,为监督学习提供人工标注数据(Yuan, 2018)。

然而,相较于美国,中国的AI 产业投资主要集中在应用层面(如自动驾驶、金融、家电等),而在基础研究(算法开发、芯片制造、传感器技术)方面投入较少,这被认为是中国的短板(Hao, 2019)。中美欧三方的持续比较,使得对竞争落后的恐惧成为推动 AI 研究和开发的重要动力。

AI 竞赛的军事驱动

军事领域的竞争是 AI 竞赛的另一大推动力。国家主义视角下,若本国 AI 军事技术落后,则可能被对手超越甚至“碾压”。这种竞争心理不仅限于叙述层面,还在现实中推动各国为争夺技术优势而加速 AI 研发(Cave & ÓhÉigeartaigh, 2018)。

但这种叙事带来的潜在风险是:

- 伦理考量可能被视为“障碍”,被完全排除在 AI 研究、开发和应用之外。

- AI 研究不再被视为全球合作项目,而成为激烈的竞赛。

- 这种竞争心理影响个体行为,导致鲁莽决策、压制异见,形成基于等级、胜负的思维方式。

AI 竞赛的叙述,无论是事实还是夸大的话语,都降低了以下可能性:

- 建立技术防范措施(如 AI 安全协议)

- 发展“有益的 AI”(benevolent AI)

- 研究团队与企业之间的合作与对话

因此,AI 竞赛与**“以人为本的 AI”(AI4People)** 理念形成鲜明对比(Floridi et al., 2018)。同样,它也违背了 2017 年 ITU 峰会上提出的“全球公益 AI”(AI for Global Good),以及众多 AI 研究人员在 “未来生命研究所”(Future of Life Institute)公开信 中倡导的AI 应服务社会的原则。

群体对立与 AI 竞赛的危害

尽管 AI 竞赛存在种种弊端,但在现实中,AI 竞赛已成为既定事实,并且强化了**“内群体 vs. 外群体”(in-group vs. out-group)对立思维。竞争对手被视为敌人或威胁**,而非合作伙伴。这种心态在 AI 竞赛中表现尤为明显。

伦理学一直强调,人为制造的群体对立具有巨大风险(Derrida, 1997)。构建“外群体”往往会导致:

- 对外群体的贬低

- 对外群体个体性的抹除

- 在极端情况下,对“外群体”成员的暴力对待(Mullen & Hu, 1989; Vaes et al., 2014)

要让 AI 竞赛真正转向“安全、利他”的全球合作模式,唯一的方式是摒弃这种群体对立思维。

3.3 伦理的实践

伦理准则是否能在个体决策层面产生影响,而不受更大社会背景的约束?近期的一项对照研究对这一问题进行了探讨,并质疑伦理准则是否真的能引导软件工程师做出伦理决策(McNamara et al., 2018)。

研究结果表明:伦理准则的实际影响几乎为零,它们并未改变科技行业专业人士的行为。研究调查了 63 名软件工程学生和 105 名专业软件开发者,让他们在 11 个软件相关伦理决策场景下进行选择,以评估 ACM 计算机伦理准则(Gotterbarn et al., 2018)是否对伦理决策产生影响。这些场景涉及责任报告、用户数据收集、知识产权、代码质量、客户诚信、时间和人力管理等六个方面。

研究结果令人失望:“无论是学生还是专业开发者,是否阅读过伦理准则,都不会在决策中表现出统计学上的显著差异”(McNamara et al., 2018, 4)。

伦理在宏观层面的低效性

不仅在个体层面,伦理在宏观社会层面同样缺乏影响力。

- 大多数公司更关心如何将 AI 商业化,而非基于伦理价值进行决策。

- 工程师和开发者缺乏系统性的伦理教育,组织结构也未赋予他们表达伦理关切的权力。

- 商业环境强调“速度优先”,跳过伦理考量往往是最省事的做法。

因此,AI 的开发、部署和应用往往与伦理价值相悖。德国社会学家 乌尔里希·贝克(Ulrich Beck) 曾形象地描述,伦理在现代社会中“就像是试图用自行车刹车来减速一架洲际客机”(Beck, 1988, 194)。这一比喻在 AI 领域尤为贴切:

- 机器学习的发展和商业化投资巨大(Rosenberg, 2017)。

- 伦理准则主要用于企业公关,而非实际约束(Boddington, 2017, 56)。

AI Now 2017 报告也指出,伦理和软治理“面临巨大挑战”(Campolo et al., 2017, 5):

- 伦理缺乏强制执行机制,仅依赖研究者和企业的自愿合作。

- AI 研发大多在封闭的企业环境中进行,用户隐私、透明度往往被忽视,以支持更高效、更利润导向的业务模式(Campolo et al., 2017, 31)。

- AI 被应用于医疗、执法、交通、教育等关键社会领域,但缺乏有效监管。

AI Now 2018 报告再次强调,AI 产业“亟需新的治理方式”,因为大多数科技公司的内部治理结构无法确保 AI 负责任地运作(Whittaker et al., 2018, 4)。伦理准则因此常被视为一种**“信任我们”的非约束性自我监管手段**(Whittaker et al., 2018, 30),公众不应仅依赖企业自愿实施伦理规范(Whittaker et al., 2018, 32)。

伦理 vs. 经济逻辑:系统理论的解释

伦理原则与商业目标之间的矛盾可以用社会系统理论来解释。

- 现代社会由多个独立的社会系统组成,每个系统都有自身的运作逻辑和沟通方式(Luhmann, 1984, 1997, 1988)。

- 这些系统之间可能存在结构耦合,即某个系统的决策可能会影响其他系统,但这种影响是有限的,不会改变系统本身的独立性。

- AI 产业、商业和科学界都有自己的运行规则、目标价值,以及基于经济或象征资本(Bourdieu, 1984)做决策的方式。

- 伦理在这些系统中的干预能力极为有限(Hagendorff, 2016)。

总的来说,企业更倾向于遵循市场逻辑,而非伦理规范。只要伦理要求超出了系统的功能运作逻辑,企业通常不会主动采纳。

伦理抗争的案例:现实 vs. 公关

尽管伦理对 AI 产业的影响有限,但仍有个别例外,表明企业可能会在压力下做出调整。例如:

- Google 因员工抗议而退出军事 AI 项目“Project Maven”(Statt, 2018)。

- Microsoft 员工反对公司与美国移民和海关执法局(ICE)的合作(Lecher, 2018)。

但需要注意的是:这些抗议不仅基于伦理关切,也可能是企业为了维护其经济利益,以避免声誉受损带来的经济后果。因此,反对不道德 AI 项目本身也可能符合经济逻辑。

总结

- 伦理准则对个体决策的影响几乎为零(研究表明是否阅读准则并不会改变软件工程师的行为)。

- AI 产业优先考虑商业利益,伦理问题往往被忽视,因其缺乏强制执行机制。

- 社会系统理论解释了伦理干预的局限性,企业更倾向于遵循自身的经济逻辑。

- 尽管有部分企业因员工抗议而调整 AI 发展方向,但这些行为往往同时受到经济因素的驱动。

3.4 对伦理准则的遵守情况

正如前文所述,AI 系统的实际应用与伦理准则的原则之间存在巨大差距。虽然在隐私保护、公平性和可解释性等方面取得了一定进展,例如:

- 研发了多种隐私友好型数据使用和学习算法,如加密技术、差分隐私、随机隐私(Ekstrand et al., 2018; Baron & Musolesi, 2017; Duchi et al., 2013; Singla et al., 2014)。

但与此同时,AI 近年来的迅猛发展正是依赖于大规模的(个人)数据,而这些数据主要来自:

- 隐私侵犯型社交媒体平台

- 智能手机应用

- 物联网设备及其无数传感器

因此,可以认为,当前的 AI 繁荣正与“后隐私社会”(Post-Privacy Society)的崛起同步发生。然而,这种后隐私社会同时也是一个**“黑箱社会”**(Black Box Society, Pasquale, 2015):

- 尽管在可解释性、透明度和问责制方面进行了技术和组织上的努力,但由于:

- AI 技术系统的极端复杂性

- 企业的战略性决策

仍然存在大量不透明的领域。

伦理准则的执行效果:难以评估或远远未达标

在某些领域,难以衡量伦理目标的达成情况,例如:

- AI 安全性和网络安全

- 科学与政策的衔接

- 就业市场的未来

- 公众对 AI 风险的认知

- 人类对 AI 的监督

但在某些领域,可以明确指出伦理目标远未达成,例如:

- AI 领域的隐藏成本和可持续性

- 对举报者(Whistleblowers)的保护

- AI 领域的多样性

- 促进社会团结和凝聚力

- 尊重人类自主性

- AI 的公益性应用

- AI 军备竞赛

例如,在性别多样性方面:

- 伦理准则普遍要求改善性别多样性,但现实情况是:

- 斯坦福、牛津、伯克利、苏黎世联邦理工等世界顶级大学中,80% 的 AI 相关教授为男性(Shoham et al., 2018)。

- 在美国,AI 领域的求职者中,男性比例超过 70%(Shoham et al., 2018)。

在人类自主性方面:

- 伦理准则主张,人类不应仅被视为数据对象,而应被尊重为独立个体。

- 但现实是,许多 AI 决策被赋予高度权威,导致个体特殊情况被忽视,甚至影响其命运(Eubanks, 2018)。

- 许多公司致力于削弱人类自主性,通过微型定向广告(micro-targeting)、“温和引导”(nudging)、用户体验设计(UX-design)等技术操纵用户行为(Fogg, 2003; Matz et al., 2017)。

在社会凝聚力方面:

- 近年来的多起重大社会丑闻,都与 AI 的应用密不可分:

- 信息茧房效应(Pariser, 2011)。

- 宣传机器人(propaganda bots)的使用(Howard & Kollanyi, 2016)。

- 假新闻的传播(Vosoughi et al., 2018)。

- AI 在这些过程中发挥了关键作用,导致社会极端化、公共话语理性的衰退以及社会分裂的加剧(Tufekci, 2018; Brady et al., 2017)。

总结

尽管 AI 伦理准则在隐私保护、公平性等方面有所推进,但在更广泛的领域,伦理目标远未达成:

- 隐私保护: AI 的发展依赖大规模数据,助推了“后隐私社会”。

- 伦理准则难以评估成效: 在安全、就业等方面,伦理目标难以量化。

- 明显未达标的领域:

- AI 领域的性别多样性仍然严重失衡。

- 人类自主性被 AI 决策权威所侵蚀。

- AI 促进社会极端化,而非凝聚力。

4 AI 伦理的进展

4.1 技术性指导

由于当前伦理准则的规范性目标缺乏实际影响力,一个关键问题是:如何改进这些准则,使其更具实效性?

表面上看,最直接的改进方式可能是增加更详细的技术说明——前提是这些说明可行。然而,一个根本性问题是,如何将抽象的伦理价值和原则转化为具体的技术实现?

- 如何在 AI 系统中实现“公正”或“透明”?

- “以人为中心”的 AI 具体是什么样的?

- 如何确保 AI 受人类监督?

这些问题表明,伦理与 AI 研究、开发和应用之间存在巨大鸿沟。现有伦理准则通常只使用“AI”这一泛化术语,而很少涉及具体技术,但 AI 只是众多技术的统称,本身并无特定含义。因此,主流伦理准则未深入技术细节,反映了伦理思维与实际研究之间的脱节。

为了缩小这一差距,伦理学家需要部分掌握 AI 技术的细节,包括:

- 数据的生成、记录、整理、处理、传播、共享与使用(Bruin & Floridi, 2017)。

- 算法和代码的设计方式(Kitchin, 2017; Kitchin & Dodge, 2011)。

- 训练数据的选择标准(Gebru et al., 2018)。

为深入分析这些问题,伦理学需要向“微观伦理学”(microethics)转型。这意味着,伦理学需要在一定程度上降低抽象层次,并逐步过渡到:

- 技术伦理(technology ethics)

- 机器伦理(machine ethics)

- 计算机伦理(computer ethics)

- 信息伦理(information ethics)

- 数据伦理(data ethics)

如果伦理学家不进行这种转变,他们可能会在公众舆论中保持可见性,但无法在专业技术社区中产生影响。

成功的“微观伦理”案例

一个可实际应用的微观伦理案例是 Gebru et al.(2018) 的研究。他们提出了标准化数据表(Datasheets for Datasets)的概念,用于记录不同训练数据集的属性,使机器学习实践者能够更科学地选择数据集。数据表包含以下信息:

- 数据集的创建初衷

- 数据集包含哪些数据

- 数据的收集和预处理方式

这一方法帮助开发者更透明地选择数据集,减少算法偏见,提高公平性(Buolamwini & Gebru, 2018)。然而,这种具体可实施的伦理方法仍是少数例外。

通常,伦理准则仅提出宽泛的原则,但这些原则需要适用于:

- 不同学科、技术、经济背景的实践

- 分布于不同地区、任务各异的研究者和开发者

结果是,伦理学与实际应用之间的距离被拉至最大。科技开发者早已注意到这种脱节,伦理准则的过度泛化和表面化,不仅使开发者难以将其融入实践,反而助长了“伦理责任的外推”——即将伦理责任转嫁给他人,而非自身承担。

总结

改进 AI 伦理准则的关键在于增加技术细节,但现有准则过于抽象,与实际应用脱节。 伦理学需要从宏观向“微观伦理学(microethics)”转型,包括技术伦理、计算机伦理、数据伦理等,以便在技术社区产生实际影响。

一个成功的微观伦理案例是 Gebru et al.(2018) 提出的标准化数据表(Datasheets for Datasets),帮助开发者透明选择训练数据,减少算法偏见。然而,这类可操作的伦理方法仍属少数。

大多数伦理准则仅提出泛化原则,但由于研究者和开发者背景各异、分布广泛,伦理在实际应用中作用有限。准则的泛化和表面化不仅使其难以落实,反而助长了开发者将伦理责任推给他人的倾向。

4.2 美德伦理(Virtue Ethics)

除了增加技术性指导,另一个改善 AI 伦理准则的方法是引入美德伦理(Virtue Ethics)。要理解这一点,我们需要回顾伦理学的不同理论流派,包括:

- 义务伦理(Deontology)(康德, 1827)

- 契约伦理(Contractualism)(罗尔斯, 1975)

- 功利伦理(Utilitarianism)(边沁, 1838)

- 美德伦理(Virtue Ethics)(Hursthouse, 2001)

当前的 AI 伦理准则主要基于义务伦理(Mittelstadt, 2019),即:

- 伦理准则制定一套固定的普遍性原则,要求技术开发者遵守(Ananny, 2016)。

- 这种方式类似于**“勾选清单式”**(tick-box)的方法,将伦理视为一组硬性规定。

美德伦理则采取不同视角,它关注:

- 人格养成、道德直觉、行为习惯(Leonelli, 2016)。

- 强调“技术道德美德”(Technomoral Virtues),如诚实、公正、勇气、同理心、关怀、文明和宽宏(Vallor, 2016)。

- 关注技术开发者本身,而非技术本身(Ananny, 2016)。

为何引入美德伦理?

我认为,当前的义务伦理主导的 AI 伦理应该结合美德伦理,以培养价值观和道德素养。伦理不应仅仅是一种控制或限制行为的手段,而应:

- 塑造个体品格,改变态度,加强责任感。

- 鼓励开发者有勇气拒绝不道德的实践。

- 拓宽技术决策的视角,促进自我责任感和自由(Luke, 1995)。

美德伦理如何改变 AI 伦理实践?

美德伦理的目标是:

- 培养技术从业者的道德素养,提升伦理决策的可能性。

- 推动社会各层面(家庭、学校、企业、社区)的伦理教育,让更多人自发养成有益的技术使用习惯。

- 解决“责任分散”问题:技术人员必须认识到自己在 AI 伦理中的责任,而不是将其推给组织或法规(Leonelli, 2016)。

正如 Floridi(2016) 所言,每个对 AI 影响有因果关系的个体都应被追究责任。Floridi 甚至借用深度学习的反向传播(Backpropagation) 来描述责任追溯:

- 责任在分布式网络中传播,所有相关人员都需要承担相应的责任。

- 即使某个行为表面上看似“道德中立”,它仍可能带来不良后果,因此 AI 研究者必须评估技术的短期和长期影响。

- 在某些情况下,完全放弃某些不道德的技术应用才是正确的选择。

如何在制度层面推动美德伦理?

除了在技术社区推广美德伦理,还需要进行制度性变革,包括:

- 制定更健全的法律框架。

- 建立独立的技术审核机制,确保 AI 符合伦理标准。

- 设立投诉和补偿机构,对 AI 造成的伤害提供法律途径。

- 扩展大学课程,将技术伦理、媒体伦理、信息伦理等纳入计算机科学教育(Floridi et al., 2018; Cowls & Floridi, 2018)。

总结

- 当前 AI 伦理主要基于义务伦理,但这种“勾选清单式”方法效果有限。

- 美德伦理关注开发者的道德素养,强调技术人的责任,而非仅靠外部规则。

- Floridi 提出“责任传播”概念,认为 AI 影响链上的所有人都应承担责任。

- 推动美德伦理的关键在于教育、文化和制度变革,包括法律监管、技术审核、伦理培训等。

5 结论

当前,AI 伦理在许多方面是失败的,主要原因包括:

- 缺乏强制执行机制,违反伦理准则不会带来任何后果。

- 伦理在企业中更多用于营销,而非实际影响决策。

- 实证研究表明,阅读伦理准则对软件开发者的决策没有显著影响。

- AI 伦理被视为外部强加的“附加项”,而非技术发展的核心部分。

- 开发者普遍缺乏对 AI 的长期社会影响的认知,导致责任感缺失。

- 经济利益往往优先于伦理考量,AI 的开发与应用并未真正遵循社会价值或基本权利,如有益性、公正性、透明度等(Taddeo & Floridi, 2018; Pekka et al., 2018)。

尽管如此,在某些领域,**技术修复(Technical Fixes)**已经部分改善 AI 伦理问题,例如:

- 问责制(Accountability)

- 隐私保护(Privacy Protection)

- 反歧视(Anti-Discrimination)

- 安全性(Safety)

- 可解释性(Explainability)

AI 伦理准则的缺失

然而,许多重要伦理问题在现有准则中未被充分讨论,包括:

- 通用人工智能(AGI)及其潜在威胁

- 机器意识(Machine Consciousness)

- 社交媒体 AI 排序与推荐系统如何削弱社会凝聚力

- AI 在政治上的滥用(如选举操控、宣传算法)

- AI 领域的多样性缺失

- AI 伦理与机器人伦理的联系

- 电车难题及算法 vs. 人类决策的优劣

- AI 隐藏的社会与生态成本(如能源消耗、数据劳工剥削)

- AI 研究中的公私合作与行业资助透明度

其中,部分忽视是可以理解的(如 AGI 仍属于推测性技术),但其他方面则反映了准则的局限性,需要在未来版本中加以补充。

AI 伦理的未来方向

当前的 AI 伦理准则过于依赖义务伦理(Deontology),采用**“勾选清单式”(Checkbox Ethics)的方法,要求开发者遵守一系列普遍性原则。这种模式需要向更具情境适应性(Context-Sensitive)**的伦理框架转变,强调:

- 美德伦理(Virtue Ethics):培养技术人员的道德素养,而非仅靠外部规则约束行为。

- 知识拓展(Knowledge Expansion):增强开发者对 AI 社会影响的认知。

- 负责任的自主性(Responsible Autonomy):推动开发者在伦理决策中发挥主动作用。

- 自由行动(Freedom of Action):帮助开发者摆脱既定商业模式的伦理束缚。

未来的 AI 伦理不应仅仅是用统一的规则概括所有情况,而应针对具体技术和应用场景制定相应的伦理框架。

此外,AI 伦理的核心目标不应是**“驯化”科技行业,使其被动遵守伦理准则**,而是赋能技术人员,使其具备自觉承担伦理责任的能力。这要求:

- 伦理学家与技术专家建立更紧密的联系,缩小伦理学与技术实践之间的鸿沟。

- 伦理学需要在技术细节与社会影响之间找到平衡,既关注技术实现,也关注道德判断。

- 未来 AI 伦理必须在技术伦理与社会伦理之间找到动态平衡,既要关注技术本身,也要关注如何避免重复不道德的技术实践。

总结

- 当前 AI 伦理缺乏执行力,企业往往将其作为公关手段。

- 经济利益通常凌驾于伦理考量之上,开发者缺乏责任意识。

- 部分伦理问题已有技术修复,但仍有大量伦理议题被忽略。

- 未来 AI 伦理应从“规则导向”向“美德伦理”转变,培养开发者的道德责任感。

- 伦理学需要与技术深入结合,既关注技术细节,也要关注社会影响,以在科技发展与伦理责任之间找到平衡。

Larry Shi

Larry Shi